ما الذي يستحق الحياة على هذه الأرض؟

لماذا نعيش؟

أُريد أن أعيش،

لتقول الطريقة التي أحيا بها للإله أنّي ممتنةٌ على هذه الحياة،

الحياة التي لم أفهمها يوماً،

الحياة التي استيقظت فيها اليوم أقرأ كلمات الله تعالى: “وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا”.

هذه الآية عن نبيٍ مقدّس، جميعنا نعرف، تلوتها مطلع الصّباح وأنا أدعو الله أن نحيا بسلام، فالسلام على القارئ والكاتب، يوم ولد ويوم يموت، ويوم تخلّد كلمات الكاتب بعده وتبعثه قراءةً بعد قراءةٍ حيّاً.

لديّ أسبابٌ وجيهةٌ لإرادة العيش مهما ضاق وضنك، ليس سبباً واحداً أو اثنين فحسب.

أنا يا عزيزي،

أريد أن أعيش حتّى لا يدقّق حشريٌّ في نداء السّطر السابق،

أن أعيش حرّة،

كي أفهم معنى الحرية،

أن أتمكّن من تفكيك شَدَّةِ رائها وشِدّة يائها،

أن تضمّني ضمةً ضمّةُ حائها ويحتويني همساً همسُ تائها المربوطة المحتدّة على ربطها وصلاً، المنطوقةِ دعاءً ودهاءً هاءً ظاهرةً وقفاً.

لفظةٌ عاشت بحثاً عنها البشريّة.

لم تكن بما رأيناه يجري بالتأكيد، لكنّ الجيل السابق أبى أن يُرينا إياها إلا كما شاء، ولنا مشيئتنا الياسمينيّة اللّطيفة الحانية التي لا تتفق معه، نُجريها وتراها الأكوان يوماً مّا.

أريد أن أعيش،

حتى يجيبني أحدٌ على جميع ” اللّماذات” التي لم يجبني عليها أحدٌ بعد.

لماذا كانت الحياة امرأةً جبّارةً في الكشف عن ساقيها؟

لماذا بدت لنا حتى اليوم مراوغةً كثيراً؟

لماذا تفنّنت في الإجابة على “لماذاتنا”؟

“لماذاً” تُجيب عليها بصفعة،

و”لماذاً” تُجيب عليها بقُبلة،

ونحن يا صغيري قومٌ، والله المستعان، جُبلنا على الترنّح بعد القُبلات المصفوعة والصفعات المقبولة.

مساكينٌ، ما بِيَدِ “الجفاف العاطفيّ العربيّ” حيلة.

أريد أن يخبرني أحدهم ثانيةً،

لماذا لم أولد في وطني؟

أريد ولو لليلةٍ واحدةٍ أن يشرح لي أحدٌ ما معنى كلمة “وطن”؟

أريد أن نقتَسِم القسمة من جديد وإن لم يحضرها أحد،

خذوا الغربة،

حُسنَ أوروبا، وكنوز الخليج، وأعيدوني إلى الواو قبل الطاء والنون.

ربّما،

أريد أن أجرّب العيش ببعض هواء،

بلا ماء،

وكهرباء،

بلا خبز،

بلا غاز،

بلا خوفٍ من وباء!

أريد أن لا يقلّدني أحدٌ لأنّي ألفظ حرف القاف همزة.

صحيح،

تذكّرت،

أريد أن أعيش،

كي تنمحي تلك البسمات “الهوليودّية” من الكون.

كل الذين يتبسّمون ليشعّ ضوء ” لِدّ ” من بين شفاههم، أشفق عليهم، البسمات ال “نيونيّة” لم تخطف قلبي يوماً كتلك التّي كانت أسناننا تحكي فيها كم همّاً في الحياة عشنا حتى الساعة.

أريد أن أعيش،

إلى أن ألتقيَ برجلٍ أوفّق في أن أحبّه من كلّ قلبي،

رجلٌ ببهاء كلمة “رَجُل”،

بفكرها وعقلها وهيبتها وثقلها.

يشدُّ على يميني ويسألني:

هل أنت جاهزة للمغامرة؟

يتبعها قائلاً قبل أن أجيب،

: هلمّ بنا لتحقيق الأحلام، وهلمّ عودةً إلى الشام.

هل تُنجبين فتاةً سمراء وفتىً بعيونٍ زرقاء هناك؟

هل تحتملين شتاءً بلا مدفئة؟

وصيفاً بلا مكيّفاتٍ مركزية؟

هل تصبرين على انقطاع الماء كلّ يوم؟

هل تعذرينني إن لم أجلب لكِ في ذكرى زواجنا الأولى هديّة؟

هل تعرفين أن تطبخي “بطاطا ببندورة” وشوربة “عدس”؟

هل تعتادين معي أكل نفس الطبخة أيّاماً وشهور،

حتّى يقضي الله أمراً كان مفعولاً.

أريد أن أعيش،

أن أحيا الحياة ألف مرّةٍ ومرّة،

أن لا يسخر من أحلامي كاتبٌ واعٍ في الكون، يعرف الحقائق الثابتة، لأنّ فتاةً ولدت في المهجر مثلي تتخيّل وطنها الذي قرأت عنه في صفحات قوقل “جنّة” أجمل ممّا تبدو عليه صور “الإتش دي” ثلاثيّة الأبعاد تلك.

لك دينك وليَ دين أيّها القارئ العزيز،

أفضّل أن أراه جنّة،

وأتخيّله جنّة،

وأحنّ إليه كجنّة،

وأسأله في علاه أن تكتحل عينيّ بمرآه في الدنيا قبل الجنّة،

حتى أنّ أولى أمنياتي من الرحمن بعد أن يُكرم نُزُلنا فيها،

أن يرزقني جنّةً على شكل خريطة هذا الوطن.

أريد سوريّتي إلى الأبد هناك ولا أريد شيئاً قدرها.

جنّةٌ بلا غلمانٍ ولا حوريّات،

لا غلمان أحلى من وِلْدانِ بلادي، ولا حُوراً أحلى من بنيّاتها.

إن سألت النّاس يوماً عن أسبابهم لعيش الحياة،

سيعطونك إجاباتٍ كثيرة،

ستركض إلى عتبات سؤالك نون النّسوة مُجيبةً: “قراءة ما تكتب سببٌ كافٍ لنعيش أيّها السائل العزيز والكاتب الأعز”،

لا تصدّقهن!

ذاك غزلٌ مبطّنٌ تفهمه النّساء من النّساء، غزلٌ من قارئٍ بمكتوبٍ حتماً وليس بكاتبه، فالكاتب لم يكن يوماً أكثر من لحمة مفرومة!

هل يوجد في الكون لبيبٌ يتغزّل باللّحم المفروم؟

أترانا نتغزّل بما لا نستطيع الوصول إليه سبيلاً؟

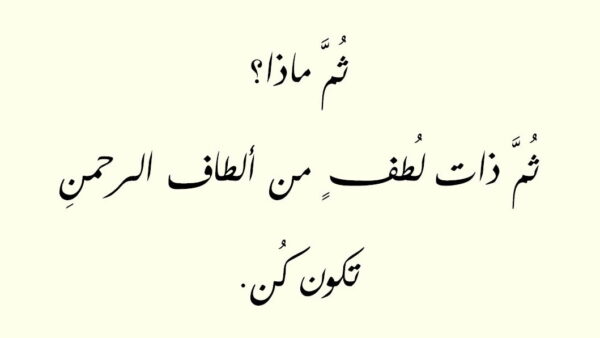

سأختم المقال،

بسببي الأول والثاني والعاشر والأخير،

وأقرؤكم السلام قبل الختام وبعده.

أريد أن أعيش،

كي أترك بصمة،

أملاً في أن أكون خليفةً في الأرض استطاعت أن تعمرها بحرفٍ نقيّ،

لتستحقّ مساحةً مّا في جنّة السماء.

أن أكون من سكّانها الذين عاشوا الحياة بما يرضي الله،

ليرضيهم هناك بأعظم النّعم، “برؤيته”، يوم يسألوه أخيراً

:” ربّ أرني أنظر إليك”.

تلك النّظرة “هناك”،

هيَ ما نجاهد أن نعيش لأجله “هنا”.

تلك النظرة،

سبب كافٍ ووجيه،

للعيش باستقامة،

للحياة بسلام.

والسلام.

رفعت الأقلام

وجفّت الصّحف.

27-6-2021

13:30