ماذا يريد كاتب الأدب عادةً؟

ليس أكثر من أن تصل الرسائل إلى عنوانٍ آمنٍ يجيدُ فيه المستقبلون فنّ القراءة.

الأميّةُ مرضٌ قاتلٌ وطاعونٌ فتّاك يشمل جوانب كثيرةً من حياتنا، ليس وصفاً محتكراً على العلاقة بالعلم فقط، كلّ يومٍ في الحياة تدرك أنّك ما زلت أمّياً في جانبٍ لم تجرّبه بعد وما زلت كمادّةٍ خامٍ فيه حتى اللحظة.

بعض القراء كذلك! يتمتّعون بأمّيةٍ مذهلةٍ أثناء قراءة الكلمات.

ما من جدوىً مأمولةٍ من أن يسرّ الكاتب للقارئ سراً ويفضفض له همّاً ويناقش معه فكراً إن لم يتمكّن من قراءة قلبه قبل حرفه أولاً.

ما جدوى أن أكتب لك فتفكّ الحرف فكاً أولياً كمن يتهجأ أولى الكلمات في الابتدائية؟

مَن مِن الكُتّاب يحتملُ مستمعاً تقليديّاً سطحيّاً لحرفه؟

يسمعه بأذنيه ويهزّ له برأسه وعيناه معلّقة باللاوعي على شاشة اللوحيّ خاصّته، لا يدري عمّاذا يبحث على الشبكات، لا يدري ماذا قلتَ له وعن ماذا تسأله، ولماذا اخترته أساساً كي يكون صاحباً لك ولقلمك في رحلة كتابتك.

الكاتب لا يريد بسمتك مجاملةً حين لا يستحقها، ولا رفعة حاجبيك انبهاراً ودعاءك له لا يتجاوز طرف لسانك حين يحتاج منك نصحاً ونقداً جبّاراً، الكاتب يريد قارئاً واحداً يستطيع فهمه ولا يخجل من الصدق معه.

إن كان الكاتب محظوظاً وقُرئ بَوْحه بطريقةٍ صحيحةٍ ذات كتابةٍ، فهو ليس بحاجةٍ للتعليقات والردود على رسائله بعدها، فالفكرة وصلت وبوصولها بلغت الكلمة هدفها.

حين قال أحدهم: إنّ من البيان لسحراً، أنصف البيان وكاتبه، من مواهب أصحاب الأقلام الخفيّة أنّهم يشعرون بالرّدود وإن لم تُسطر لهم، يحسّون بلطفها تربيتاً خفيفاً على الكتف يشدّ العزم والعزائم قائلاً: اثبت أُحد.

لماذا وُصف الشاعر بالمجنون؟

لأنّه قد يسمع الردّ على رسالته في همس دعاءٍ في ظهر الغيب يصلهُ من مكانٍ بعيدٍ يقرّبه الله تعالى إليه استجابةً له ورحمة.

أنتظر مثل ذلك الدعاء منذ عامين، ربما كان أكتوبر. كانت ليلةً جميلةً كتبتُ فيها رسالةً إلى شخصيةٍ افتراضيّة تماماً سمّيتها “زبرجد”، وكانت أوّل مرّةٍ أبحث فيها عن معنى الاسم. ربّما كان ذلك أثناء قراءة “إسطنبول الذكريات والمدينة” لأورهان باموق. يومها شعرت بأنّي “باموقيّة” القلم لكثرة التفاصيل، زبرجديّة القلب لجمال الروح فيها.

لم أكمل قراءتها حال كثير من الكتب، لا يتّسع العمر لكل تلك القراءات والسمعيات والبصريات بالتأكيد، كثيراً ما نترك الأشياء في المنتصف على وعد العودة لإكمالها ولا نعود.

أدرك أنّها صفة سيئة. إمّا أن تبدأ بنيّة التمام وإلا فلا، أعي أنّ الأنصاف لا تليق بالأمّهات البارّات والفتيات الشاطرات، بغضّ النظر عن أنّ مفردة “شاطر” في العربية حمّالة أوجه، وقد قصدت العامّي منه عند اسقاطه هنا.

لم يعدّ سراً يخفى على أحد أنّ النساء تحتجن لثرثرة المشاكل أكثر من التفكير معهنّ بحلولٍ لها. المهم ألا تبقى حبيسة الرأس، لأنّه بشقّ الأنفس يتّسع الأحداث اليوميّة.

يقول القارئ إنّ الكاتبة تستحقّ منّي عدم متابعة قراءة النصّ بلا شك!

كاتبةٌ غريبةُ الأطوار. منذ سبعة أيام تعبّر عن شيءٍ مضحكٍ متسائلةً: هل من العادي أن نقول لمن تعرفنا عليهم حديثاً يومياً “صباح الخير”؟

ثمّ تباشر الكتابة قبل أن تسمع الإجابة، وتكتب الرسائل الكُثُر تنتحر من طولها ألف صباح خيرٍ وخير.

احلفي أيتها الكاتبة أنّك لا تطبعين على جهازٍ محمولٍ من غرفةٍ منعزلةٍ في مصحّةٍ نفسيّة؟

لا أستطيع أن أحلف يا صديق، لا أستطيع! لم يخبرني أحدٌ إن كان اسم المكان الذي أعيش فيه يسمى بذلك!

ثمّ إنّي أريد أن أقول لك أنّ لديّ هوساً محموداً بتحقيق الأحلام يدفعني لمناداتها وتزيين خيالي بها، أكتب الأهداف على مرآتي ليرسخ إيماني بأنّي أصل إليها يوماً مّا، وأرى أنّها الأمثل لبدء كلماتي دوماً.

الأصل أن ننادي السامع بأحبّ الأسماء إليه، وأنا أنادي هذه الأمنيات كزمرّداتٍ وأحجار كريمة جميعهم أوفّي ديني تجاههم بأن أسعى لتحقيقهم ما أمكن، وأن أكون نوراً لكلّ من يسعى على طريق العلم والعمل.

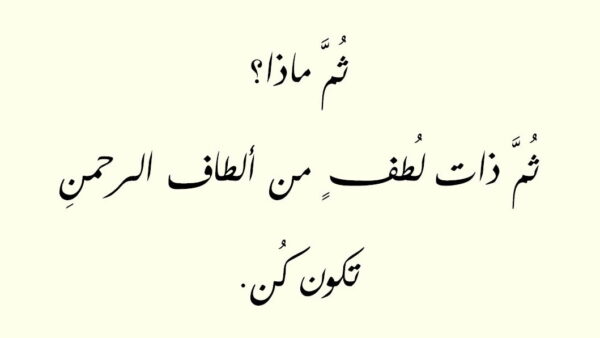

أحياناً لا توفّق في اكمال النّص أبداً، ثمّة شيء ما يعرقله، شيءٌ يشبه أنّك تتفقّد النقرة على أيقونة الإرسال متسائلاً: هل يُرسل هذا البوح إلى عنوانٍ حقيقيّ لا يضيّعك؟

ويشبه اتصالاً أتاني منذ أشهر بأنّي ربحت في المسابقة سبيكة ذهبية، فلم أصدّق حتّى التقطوا لي صورتين وأنا أوقّع على استلامها، لم تكن أوّل سبيكةٍ أربحها، أنا بارعةٌ في الفوز بالسّبائك، ولعلّ اكرامك لي بالقراءة يعدّ سبيكةً أيضاً، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.

لك الحمد يا الله على هدايا العمر تسوقها إلينا هديّةً بعد هديّة.

لعلها قاعدة، الكاتب لا ينتظر قلم القارئ إنّما نظرته، ولو انتظر منه رداً لعبّر وقال، نريد أن تصل رسائلنا فقط، أن نرتاح أن ثمّة انسانيّة في الكون أحسّت بنا وشاركتنا تقلبات مشاعرنا.

قد لا نستطيع ثرثرةً مطوّلةً في أوساطنا لظرفٍ مّا، لا بدّ لنا أن نُشرق كل صباحٍ بطاقاتٍ مهولةٍ جبّارة، ولا بد أن نعود من وظائفنا آخر النّهار بصفحة وجهٍ بلا ملامح يبدو عليها التعب، صفحةٌ تقسم الحبّ بالعدل على جميع سكّان صرح العائلة العزيز، لا يطمئنون إلا بسماع صوت مفتاحك يفتح وأخيراً الباب، ولا تهنأ لهم وجبةٌ كتلك التي تشاركهم فيها طعام العشاء، ولا يتوانى واحدٌ منهم عن التعبير عن الاهتمام بك فيرسل الرسائل ويتّصل لتفقّدك عدد ساعات النّهار.

قد يبدو يوم الكاتب قصيراً سريعاً، ليس لأن ساعاته أقل من غيره، بل لأن النصوص تسافر به بعيداً جداً فيستغرق وقتاً طويلاً على الطرقات، ويسعى كلّ يومٍ ما بين أسفاره ذهاباً وأخرى إياباً مئات المرّات، حتى يصل المرسول على صورته الأخيرة إلى عينيك، رحلاتٌ تشبه رحلة الشتاء والصيف، أحياناً يخيّل إليه وهو يشاهد نفس ملامح الطريق يومياً أنّه هاجر تسعى حافيةً إلى رزقها ما بين الصفا والمروة، وأنّ الزمزم ذات يومٍ ينبع وينفجر بقدرة القادر، ربّما كان البئر هو القارئ النبيه نفسه هذه المرّة، من يدري؟ دمتم بخير.

لولا الشموس وماء البحر ما هطلت

مزن السماء ولا الظمآنُ قد شربا

فايز أبو جيش