ربَّاهُ من دون سؤلٍ عوَّدتنا كرمًا

كيف العطاءُ وقد كُنّا مُلِحِّينا؟

جميعنا جرّب هذا الشعور ولو مرّة، من لم يجربه فاته من الجنون كثير.

تستيقظُ من نومك صباحاً، وينقطعُ الحلمُ الجميل بعدما كنت مستلذّاً حتى الثمالة بأعذب التفاصيل، إلى أن رنّ المنبه السقيم، هادم اللذات ومفرّق الجماعات هو الآخر.

تضمّ نفسك بنفسك، تلتفّ جيداً بغطائك ساداً كل منفذٍ للنور مهما صغر، مطفئاً كلّ الأجهزة والمشتّتات، تحتاج لإتمام مشاهدة اللقطة الأخيرة من حلقة الحلم لهذه الليلة!

قد تنجح هذه المحاولة البائسة معك مرّةً كل مائة ألف مرة، لكنك غالباً لا توفّق، وتستيقظ، ثمّ تنسى في زحمة أشغال اليوم كلّ الحلم حتى.

لا تشعر بالوحشة يا صديق، هذا ما حدث معنا منذ ستمائة يومٍ أيضاً، بيدَ أنّه لم يكن حُلماً هذه المرّة، بل كانت حقيقةً سنيّةً أبهى من كلّ الأحلام.

نهاجرُ من قلب الغربة إلى الغربة، يغادر الأب، نبكي ونواسي ونعزّي ونصل ونتواصل عبر الشاشات، تتوالى ستٌ عجافٌ والشوق لا يسكن ولا يستكين.

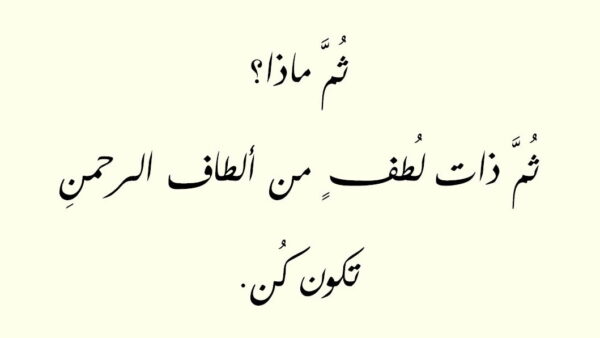

ثمّ ماذا؟ ثمّ ذات لطف من ألطاف الرحمن تكون كن.

وتفعل عمّان فعلتها الكريمة للمرّة الألف، في لمّ الشمل وضمّ الأحبّة بعد غياب.

كيف لا نعشق مدينةً احتضنت ذكرياتنا عمراً كاملاً كما يليق بالأحضان أن تكون؟

تُشدُّ الرّحال، وتصطفّ الهدايا، تُحضّر الولائم، وتقومُ قيامة السّعادة نهاية رمضانٍ لم يكن مثل أيّ رمضان.

تضجُّ أم السّماق (1) بهجةً وسروراً، وتضجّ معها عمارة الأحباب الجميلة بالصوت وقد سكتت سنيناً ألماً لرحيل الجدّ الأطيب.

غادرنا بيوتاً مستقلّةً واسعةً كبيرة، لتجمعنا شقةٌ تبدو أمامهم صغيرة.

كانت تجربةً فريدةً جميلةً مضحكةً موتّرةً في كثيرٍ من اللحظات، وكأنّ الزمن يعيدُ نفسه، في بيتٍ آخر.

مشاهد ما سبق ورأيناها في صيفيّات طفولتنا المغتربة، تتكرّر ثانيةً أمام عيون أولادنا على غير ميعاد. أصبح لدينا بيتُ جدٍ جديد، لم يكن جدّنا هذه المرة، بل كان جدّ أولادنا، يجتمعون معاً لأوّل مرة، ويصنعون ذكرياتٍ كتلك التي صنعناها عمراً مضى.

ودّعتها وعمرها عشرةُ أيّام، لألتقيها ملاكاً تبلغ من العمر ستّ سنوات، ثلاثةٌ ولدوا دون أن نراهم إلا عبر الصّور وخلف الشاشات، أُحيي طفولةً استطاعت أن تحفظ أنّي العمة وأنّي الخالة، من خلف شاشة جوّال.

ويضجّ البيتُ الصّغير ضجيجاً لا يَنقصه إلا حضرةُ الشيخ الكبير، ولا يُكمله إلا ردعُنا بكلمةِ: “كفى”، كفى واحدة منه لا ينبس بنت شفةٍ بعدها أحد.

ولدوا في بلاد العم بايدن، احتضنّاهم لأول مرة يتكلمون بعربيةٍ من كسرِ الغربةِ مكسورة، لكنّ العربية أقوى على مر الزمان، لم تحتج أكثر من ستّين يوماً بين الأطفال لتقوم قيامتها الصغرى في حواراتهم ويستقيم اعوجاج نطقها على ألسنتهم بلطفٍ من الرحمن.

صدقاً، لم أشاهد في العمر مشهداً بجمال الطفل يعلّم الطفل. أذكره تماماً، ولا أنسى منظره، وكيف أنساه؟

على الشرّفة متأمّلا بجمال، يسمعُ الأذان حيّاً لأول مرّة، مشهدُ انصات الطفل رهبةً لا يقدّر بثمن، لا يقدّر، كان مشهداً مهيباً، الطفل الذي اعتاد سماع أذان الصلوات الخمسة من ساعة الأذان الرقمية، يسمعه مباشرةً من مؤذّن جامع التلاوي ويخشع كما الكبار وأكثر.

كان كل تفصيلٍ جميلاً جميلاً، لا أعرف إن كانت أمي سعيدةً حقاً بهذا الانفجار الكونيّ والاكتظاظ السكّاني الذي حدث حولها على غير ميعاد في شقة سلامها واستجمامها واسترخائها وهدوءها وذكرياتها الصيفية مع أبينا، أم أنها كانت تجاملنا _مجبراً أخاك لا بطل_، في كلتا الحالتين: اللهم آجرها في مصيبتها واخلفها خيراً منها.

لم تكن هناك خطوطٌ عريضةٌ لسير أنظمة الوجبات خلال النهار. تمتدُّ وجبة الفطور من لحظة استيقاظ أصغر القوم ستّ ساعاتٍ متواصلة، في مطبخ ببابين (2) يطوفون به تباعاً بلا سبب. تجتمع على مائدته الثقافات، خاصّتنا فطورهم شرقيٌّ جداً، حواضر(3)، بيض وبطاطا، الأمريكيون يفضّلون رقائق الذرة، واللاأدريّون يفضلون النسكافيه مع الكعك المغمّس مرّة وشرائح التّوست المحمّص مع اللبنة مرّة.

تتفلسف الصبيتان علينا كلّ صباحٍ بأصناف الجرانولا وحليب اللوز وجوز الهند والصويا، وصاحب الكَيف الأصعب يراقبهم، نسأله: وأنت حضرة جنابك، ماذا تريد أن تفطر؟ فيجيب بقولته الشهيرة: “مشتهي على شي ما بعرف شو هوّ!”، وهي العبارة الأفتك في تعجيز الأمهات.

أما الكبار ففطورهم مقدورٌ عليه، فصواني القهوة تسعى ذهاباً وإياباً ما بين المطبخ والشرفة وكأن لديهم نفطاً من قهوة!

وأنا، أتمالك أعصابي من عشرات الفناجين المصطفّة، لا يملّون لا يملّون! وكأنها مسابقةٌ دوليةٌ لاحتساء الكافيئين. أشاركهم جلسة قهوتهم بتناول الشوكولا فقط، والحمد لله على نعمة الشوكولا.

يرتفع أذان الظهر، وتُفتتح رسمياً فترة وحبة الغداء لأربع ساعاتٍ أُخرى بتيسير الرحمن، وهي الفقرة الأصعب في اليوم بلا منازع، لأن الأمهات خلال العطلة، كنّ تُردن بشكلٍ مّا أن تتملصن من مهامهنّ الطّبخية والمطبخيّة في حضرة ملعقة الجدّة الجميلة.

تندلع الحروب يومياً، فلان لا يحب كذا، وفلان طلب كذا، كم كأساً من الأرز يكفي، احترقت الطبخة، وانسكب اللبن، من كسر الصحن ومن شرب العصير، فرغت جرة الغاز، هل نطلب غداءاً من الخارج اليوم، لماذا لا أعرف أن أطبخ هنا كما أطبخ في بيتي؟

لا تنسى أن حفيدتنا الأولى نباتيّة، والثانية لديها حساسية من القمح وفلان يتبع حمية كيتو. مطبخنا له ضوابط كثيرة، وأمي في الطبخ تحديداً بطلةٌ عالميةٌ لا يعجزها “النكديون”! أدامها الرحمن علينا نعمة، أحنّ نعمة.

المغرب يؤذّنُ متأخراً في عمان، لا تغرب الشمس إلا بغروب عقول الأمهات من فنون الأطفال في استفزازهن وامتحان صبرهن خلال النهار، ليس لأن الأطفال مشاغبون فحسب، بل لأن الأمهات في هذا الجيل لا تردن أن تكبرن أيضاً، والاعتراف بالحق فضيلة.

يبدو أنّ الرحال تحطّ بنا سويّةً إلى مسك ختام اليوم، إلى المحطّة الأخيرة والمفاجأة الأجمل، لا تقولوا إنكم عرفتم ما اقصد، كنت أريد مفاجأتكم، نعم، إنه كما توقعتم، العشاء وما أدراك ما العشاء، شيء يشبه فقرة الفطور ولكن من العيار الثقيل، بمزيد من _النقّ_ والدراما، ففلان قرر أن يعترف أنه على الغداء لم يشبع، وعلاّن لم يكن طبق اليوم طبقه المفضل، وهذا تذكر أنه قضى نهاره على _السناكات_ لكثرة اللعب والآن تنبه إلى أنه سيموت جوعاً، جميعهم مساكين، ومظلومون، ونحن الأمهات المقصرات اللاتي لا تنتبهن لحاجاتهم إلا قبل أن يناموا بساعة.

تنطفئ الأنوار أخيراً، وتنتهي مراسم قُبلات وأحضان ما قبل النوم التي نعطيها لهم وقد استنفذوا منا كل طاقة وأقعدونا كل مقعد، ووعدونا مثل كل ليلةٍ بأن غداً يومٌ أفضل، وانقضى العمر ولم يأتي غداً يوماً.

يستلقي الجيش الجميل _كتائب_ موزّعةً على الغرف، الكتيبة الأكبر والأقوى والأحلى تلك التي اتفقت على افتراش الصالة كاملةً لبداية ليلةٍ لا تنتهي، وفرّج الله همّ الجدة الصّبورة.

ثمّ فجأة، تقف الزومبي الأجمل في العالم في وسط الظلام، لتمثّل لأمها ولنا مشهد ختام اليوم الرهيب، شقراؤنا الصغيرة ذات الشعر _الكيرلي_ تقرّر أن تفقد أمها صوابها للمرة الألف الليلة، تناديها باسمها، وتكمل بالانجليزية:

= “I am hungry Nour!”

ووالدتها لحظتها تنطق بعشر لغاتٍ ولهجاتٍ مختلفةٍ غضباً وغيظاً، ويرقصُ _المولوية_ حول الأم الصغيرة وكأنها الشمس تطوف حولها النجوم، نهدئ روعها من هذا الاعتراف المريع ونحن قد صرنا إلى مرحلة الـ game over ولا نتمنى إلا أن ننام بسلام، دون أن نسمع كمّاً من الأمراض المُكتشفة، والأسئلة الوجوديّة التي تبدأ فلا تنتهي نهاية كل يوم.

كنا نتمنى أن ننام، لكننا كنا نغفو كجنود محاربين، ولا نوم يكتمل، ربما كنا لا نريد أن نضيع لحظة بالنوم لفرط سعادتنا بهذا اللقاء.

لم نمسك أجهزتنا ولم نتصفح الأزرق وإخوانه، لا وقت للعوالم الافتراضية ونحن نعيش اللحظة الأحلى على أرض الواقع، كنا نرحم كتاب أختنا البرتقالي الغلاف الذي كان يظهر معنا في صور الذكرى صورة بصورة، متفهماً أنّه كان أنسب كتاب يناسب تلك الإجازة: “فنّ اللامبالاة”، أدهشنا مؤلفه “لا مبالاةً” بكتابه في صخب سعادتنا.

كان كل شيء ماتعاً لامعاً، لا وصف ينصفه ولا تكرار يرجعه. البيت في حالة فيضانٍ مستمر.

كنّا نضحك ملء قلوبنا أن الجميع اتفق أنه لم يحظَ ولو لمرةٍ واحدةٍ خلال هذه الاجازة بالدخول لدورة المياه دون أن يُطرق عليه الباب يستعجله أحد.

تجربة انقطاع الماء، والتنقل بالتكاسي، وتفاصيل عمان البسيطة التي نفتقدها في مدننا المبهرجة كانت هي كل ما نحتاجه لترتدّ إلينا الروح وتنتعش فينا الحياة.

أحببتُ منظر جودي وإياد وقد أعجبهم منظر المراتب المصفوفة في الصالة وقت النوم، يقفزون ويضحكون مرحاً لا تتوقعه ممن عرفوا ديزني لاند وهوليود وأمريكا كلها عن بكرة أبيها.

وأحببتُ ابن أخي الكبير، وهو يتأمل أقراص معمول الجدة، والجدة تتأمل اسمه، والكل يغنّيه من الأكبر للأصغر، تيسير الباقي ما بقي الحب وما استمرت الحياة.

أحببتُ عمر، يركض سريعاً، كي لا يسبقه أحد، عمر، الحفيد الراكض منذ لحظة الولادة! تركض له الحياة شوقاً كلما ركض فيها وإليها، حفظه الله لعمته، وأراها فيه استجابة دعواتها له ولوالديه.

أحببت عبد الرحمن، يضحكنا بكلمته الشهيرة: “ملّان!” ونحن نعرف أنه ما عرف من ملل العمر شيئاً بعد.

أحببت أحمد وهو يسمع موسيقى سيارة بائع الغاز ويسأل عن سببها، لتتطوع إحداهن بإجابته: “نحن في عمان نحب الفرح”. تمر سيارة الموسيقى طوال النهار لتذكيرنا أن نرقص حتى تكتمل السعادة! لا عدمت خيرك يا جارتي، لقد صدقك الولد ورقص كثيراً تلك العطلة وأرقص أطفال البيت معه.

في زحمة امتزاج الثقافات بعد التقاء طفولات مختلفة من عدة غربات، تطمئن أن الجذر العربي موجود، تطمئن، وتضحك.

ضحكنا، لعبنا، سهرنا، تشاجرنا، صنعنا آلاف الذكريات، وانتهت الإجازة، وأقفلنا بيت الصيفية من جديد.

كنا نمنّي نفسنا أن اللقاء سيبدأ عاما بعد عام، ابتداءاً من هذا اللقاء، لكنّها الكورونا، جعلت الشمس تشرق على منزلنا ستمائة يوم بلا أن نعطّره.

انتهى.

=====

هامش 1:

حبيبتي عمان: لقد كنت أماً لا كالأمهات، وما زلت حباً. لقد كان أبي يحبك، ونحن قومٌ نحبّ كلّ ما يحبّه أبونا.

نحبك لروحك لا لجمالك، وذاك هو الحب السليم دائما وأبدا.

اشتقت لعمّان، ومثلي عندما تفتقد وتشتاق، تصير خارج التغطية وتُصيّر من حولها مثلها كذلك.

ما بيَد المشتاق حيلة، تروقني جداً موسيقى سيارة بائع الغاز، وصفّارة بائع غزل البنات المتجوّل، والصوت عبر مكبّر الصوت لسيارة بائع الخضار المتنقّل، وصوت مكبّر شرّاء الخردة أيضاً، وكل

التفاصيل السمعيّة التي يضيق بها أهل البلد حدّ الملل والتأفف منها.

لصوت الأذان والاقامة فيها سحرٌ لا يوصف.

أحبها مثل ما هي، على طبيعتها ببساطتها.

بأناسها، بصخبهم، بصبحها ومسائها، بصيفها وشتائها.

بضحكات الصابرين، وبسمات العابرين.

متى نلتقي يا جميلة؟

اشتقتُ إليكِ.

كوني بخير ٍ يا عمان، جمع الله بين جنبيك الأحبة قريباً، ولا خلا بيتٌ من أصحابه وأحبابه.

اللهم لقاءاً قريباً لكل المغتربين في العالم والمهاجرين في الشتات، ولكل من يشتاق سكناً وسكينةً أو حضن وطن.

=====

تلك السعادة

اشتقتها عُمراً طويلاً

كم مرةً

أمّلتُ نفسي باللقاء

ووعدتها أنّي

سأكون يوماً ما هنا

عمّان يا عشقي

أحببتكِ منذ الصغر

حُباً كما حبّ الوطن

شَوقٌ مريرٌ قد كواني

حينما مرّ الزمان

أسعدتِ قلبي يا بنان ❤

يا ربنا

جمعاً وخُلداً في الجنان

=====

هامش 2:

(1) أم السماق: إحدى أحياء عمان الغربيّة.

(2) المطبخ ببابين: المطبخ في بلادنا غالباً ما يكون الباب الثاني مؤدياً لحديقة المنزل الخلفيّة أو شرفته، تصاميم المطابخ الحديثة غدت مفتوحة على الصّالات بلا أبواب.

(3) الحواضر: كناية عن النواشف التي عادة ما تكون حاضرة في كل مطبخ لبنة جبنة زيتون وزيت وزعتر ومثلها.

=====